返回原文

返回主页

返回原文

返回主页

后稷网 > 文化产业网 往期 文化传承

符际翻译试图将语言符号之外的其他符号模态纳入翻译视野。在纪录片一体化多模态文本中,语言和多模态语篇具有相同的功能、相同的语境及语义。原语语言的概念、人际、语篇三大元功能,被转译为多模态符号,体现为呈现、互动和构图三大意义。符际翻译体现翻译策略,旨在发挥模态优势,实现交际意图,表现为图文结合方式的选择。中药药材和方剂的文化背景、加工方法、药性描述、组方特点、临床应用等内容通过符际翻译,在感知审美、权威可信和独特体验三个方面具有强化效果。在“一带一路”的“西学东渐”及“中学西传”背景下,中医药符际翻译实现符际话语传播,强调文化自信,具有翻译美学和跨文化多维价值,能够实现中医药文化全方位、多视角的对外传播。

中医方药是中医药理论及临床实践的重要组成部分,也是中医药文化对外传播不可缺少的内容。中医方药外译,译入语能否体现中医语言特色和医理是成功翻译的关键。以往研究者总是依据具体文本类型、语境、受众等归纳出若干种翻译策略。例如崔昶旭等通过比较四种影响力较大的中药术语标准,探讨了中药学和方剂学核心术语和部件术语英译标准,提出了如直译法、意译法等与其他学科同名术语有区别的翻译方法,崔昶旭认为是否建立规范化、标准化和现代化的术语数据库,已经成为当今世界发达国家科学技术水平的重要标志;李恩耀等人认为在中国文化“走出去”的大背景下,让中医药文化走出国门,为国际社会所接受,关键在于重构中医话语,因为用西医的话语体系来翻译中医文献在一定程度上影响了西方世界对中医理念和内在逻辑的认识;李涛安等人基于《江西中药资源》的翻译实践,提出该类文本的翻译工作应该遵守“对应性、系统性、简洁性、同一性、回译性和约定俗成”的原则,在句式、地点、中医术语和药性术语等名词术语的翻译上做到统一;蒋继彪认为在进行语言层面的翻译时,侧重采用“以目的语为取向”的策略;在进行文化层面的翻译时,侧重采用“以我为准”的策略,实现两种翻译策略的有机统一,有利于提高中医药的国际话语权,促进中医药在世界上更好地传播和发展。

在全球化数字媒体时代,图像、声音等多模态形式在翻译文本中的重要性日益彰显。多模态形式的非语言符号配合语言符号共同构建意义,在信息和文化交流中扮演着重要的角色。多模态介入翻译,一方面是由于翻译文本符号外延的扩大(1959年罗曼•雅各布森(R.Jakobson)提出三重译域理论,其中“符际翻译”是指“用非语言系统的符号来解释语言符号”);另一方面,多模态符号同样具有社会符号的“意义潜势”,是“创造意义的根源”。

《本草中国第二季》是近年来具有影响力的中医药纪实影视作品。作为纪录片,本片兼有解说词、画面、背景音乐等多种展现方式,是典型的语言符号与非语言多模态符号为一体的文本展现。本文选取纪录片《本草中国第二季》部分语料,从功能语言学视角切入,结合元功能理论,在多模态话语分析综合理论框架和视觉语法框架内,以解说词文案为译出语,以同步影像及图示、背景音乐等非语言模态为译入语,讨论符际翻译的语义转化特点及使用策略。

符际转译的依据

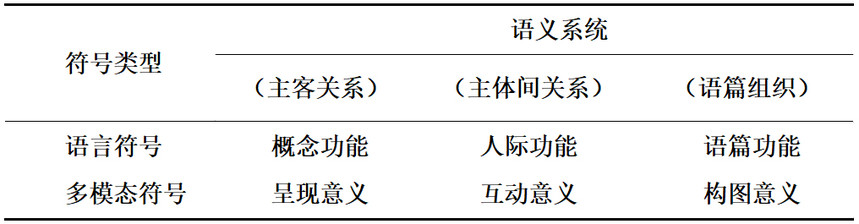

功能对应

系统功能语言学把语言的意义潜势概括为概念功能、人际功能和语篇功能三大元功能(meta-function)。参照元功能理论,荷兰学者克雷斯和范列文(Kress&van Leeuwen)在其视觉语法中为多模态符号归纳出呈现(representational)、互动(interactional)和构图(compositional)三种意义(如表1),认为多模态符号同样具有语言符号的“意义潜势”(meaning potential),是“创造意义的根源”。各个符号系统的意义潜势具有交叠和重合性,也有各自的优势和局限,这是选择不同模态实现同一个语篇的意义所在。

表1 语言元功能与多模态符号意义的对应关系

语境一致

“语境一致性”是指“文字和图像出现在同一个语境中,包括三个方面的语境因素:1.同文化;2.同情景;3.同交际目的”。纪录片是文字和图像一体化的多模态语篇,二者具有文化、情景和交际目的的“语境一致性”。纪录片《本草中国》解说词及其同步影音在中医药文化语境中,反映着一个共同事件,面向共同观众,使用相同媒介,实现同一个交际目的,即传播和弘扬中医药文化。语境一致性是把图像和文字视为同义语篇的基础,排除了其他延伸意义或歧义。多模态语篇的生成是在“情景语境的促动下,交际者要对意义进行选择”,且“不只是促动对一个符号系统意义的选择,而是同时促动对两个或多个符号系统的选择。”因此,解说词和同步影音可看作不同模态符号构成的同义语篇,语境促进了文字、声音、画面等多个符号系统的意义选择,形成了中医药文化传播的多模态语篇。

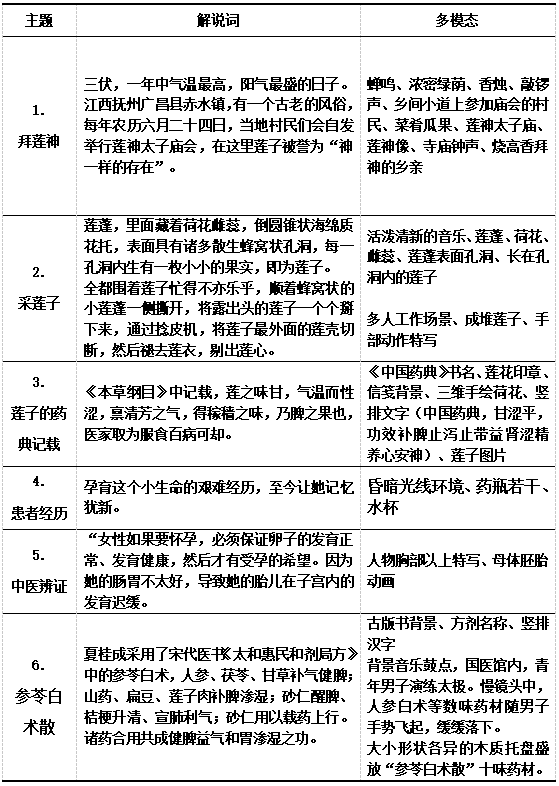

语料选择

本文语料来自纪录片《本草中国》第二季第2集《共生》有关中药莲子及方剂“参苓白术散”的相关内容。限于篇幅,本文选择“拜莲神”“采莲子”“莲子药典记载”“患者经历”“中医辨证”“参苓白术散”六个主题片段语料,分别涉及药材和方剂的文化背景、加工方法、药性描述、组方特点、临床应用等内容(如表2)。

表2 主题片段解说词及同步多模态影音描述

符际翻译的话语意义转移

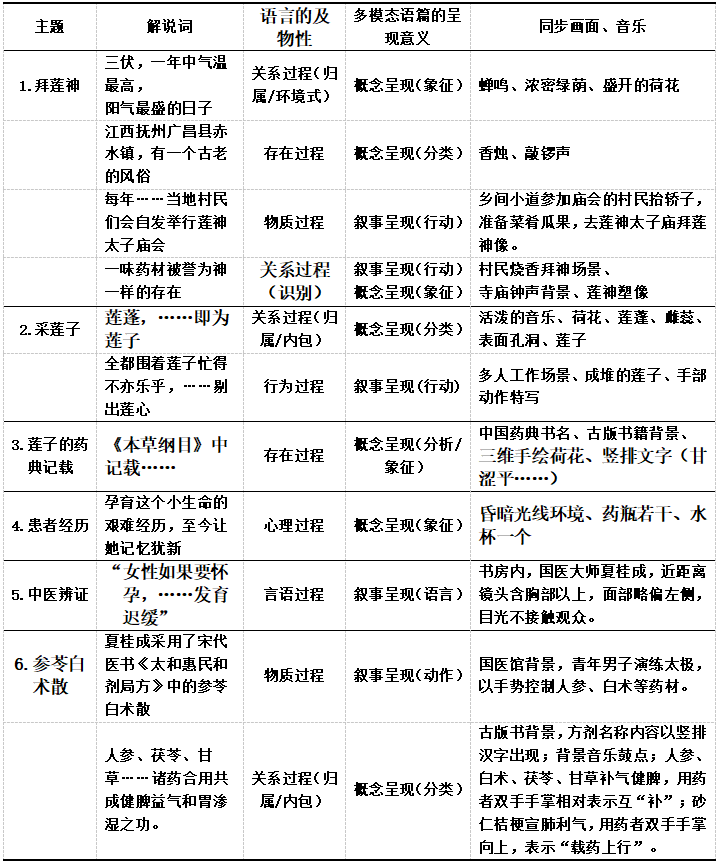

概念功能的呈现意义

概念功能是语言描述主客观世界经验的功能,韩礼德认为概念功能由“及物性系统”的6种过程构成,分别是:物质过程(做某件事的过程)、心理过程(感觉、反应、认知等心理活动的过程)、关系过程(反映事物间处于何种关系,又分为归属和识别两类)、行为过程(生理活动的过程)、言语过程(讲话和交流信息的过程)、存在过程(表示某物存在的过程)。与此对应,视觉语法将多模态符号反映主客观世界的方式总结为“呈现意义”。其中,叙事呈现反映过程和情景,概念呈现反映事物较为稳定持久的状态及性质,后者又包括分类、分析和象征三种类型。分类过程将概念外延中的各个事物以均等的视觉特征表现出来,表明它们属于同一类别,分析过程是指突出对象总体和部分间的结构特征或某一局部特征,象征过程是指视觉交际表达参与者是什么或者意味着什么。本文整理部分解说词,分析及物性系统以及同步多模态语篇的呈现意义(表3)。

表3 主题语料之及物性和对应多模态呈现意义

多模态符号呈现意义较完备地再现了解说词语言的及物性系统。语言符号和多模态符号的功能类型呈现出相关性,物质过程、行为过程和言语过程都含有行动者和动作,更适合以画面的方式呈现(如主题1举行莲神庙会);心理过程由于不可见,可通过概念呈现的方法引起观众的共情(如主题4用昏暗的环境象征患者治疗的艰辛);关系过程和存在过程体现了事物的环境、性质和类属,适合以概念呈现的分析和分类方法反映(如主题6整个方剂的表现方式)。

人际功能的互动意义

语言的人际功能是指讲话者表达自我的态度和推断,试图影响别人的态度、行为,表现与情景相关的角色关系。多模态符号的互动意义,是指与受众间的情感交流,表现图像与受众的关系,并且影响受众所持有的态度,通过眼神接触、镜头距离、情态等方式实现。

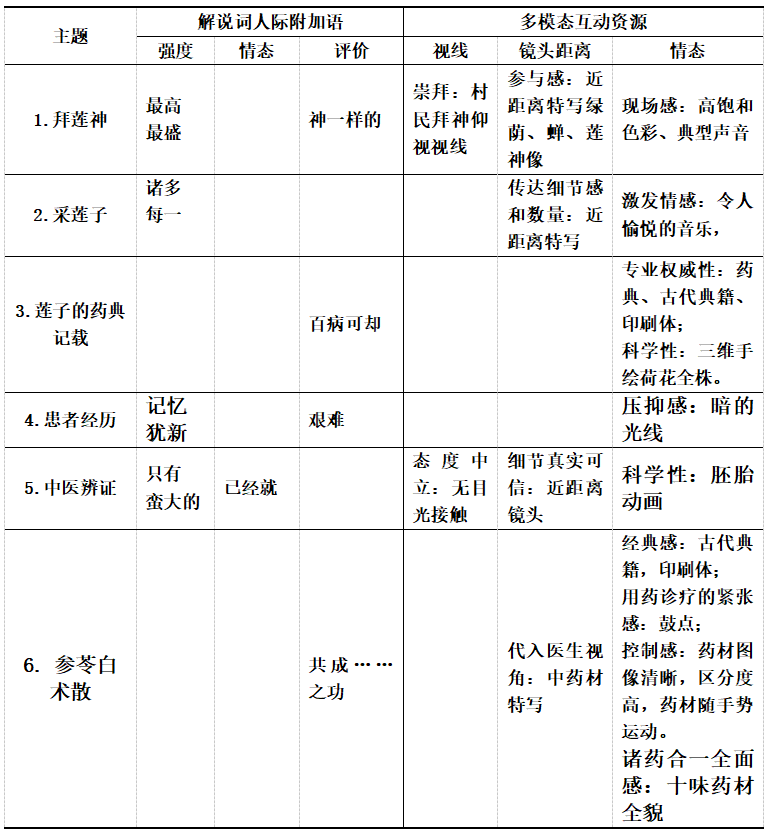

语言的人际功能可以通过人际附加语实现,人际附加语主要由副词和介词短语构成,表示语气和评述,下表(表4)以解说词人际附加语为例,从强度、情态和评价三个维度讨论句子的人际功能,同时对比同步多模态语篇的互动意义资源,分别是:视线、镜头距离、情态。

表4 主题语料之人际附加语和多模态互动资源

多模态符号能够解释或支持人际附加语意义,主题1画面“浓密绿荫”、声音“嘈杂的蝉鸣”和强度附加语“最热”“最盛”都指向三伏暑热自然现象;画面“拜莲神”的仰视视角,庄严的钟声和评价附加语“神一样的存在”都指向对“莲神”的崇拜;主题2使用近距离特写传达细节感和数量,通过令人愉悦的音乐激发情感;又如主题3对莲的药性的记载,多模态符号“中国药典”“三维动画手绘风格全株荷花”并没有直接解释评价附加语“百病可却”,但是在权威性、科学性上给予了支持。

互动意义可凭借丰富的情态资源得以实现。视角的变化赋予观众不同的身份带入,仰视视角(拜莲神)是崇拜者,高空俯视视角(看采莲)是全景观察者,平视视角(看药材)是参与者。语料中人物和观众的眼神未产生接触,莲农、患者和医生在镜头中始终看着镜头之外,保持中立态度。景别调控观众与事件的距离,远景是对整体的了解,主题4中患者对“艰难”的“记忆犹新”,仅仅是远景中的一个黑影,反映一种艰难的印象;近距离细节特写将观众代入角色中,主题5表现患者和医生的近距离镜头,细节真实可信,胚胎动画突出话题的科学性和非日常性;主题6中药材特写反映了药物使用者的视线距离。情态资源是“表达手段(色彩、再现的细节、深度、色调等)的使用程度”,片中鲜明饱和的色彩(绿叶、药材)是愉悦美好的象征,昏暗的光线暗示艰难的经历,声音(患者和医生的同期声采访)直接表现现场气氛,古籍内容和权威参考书的动画内容再现,突出了方药的经典性。

组篇功能的构图意义

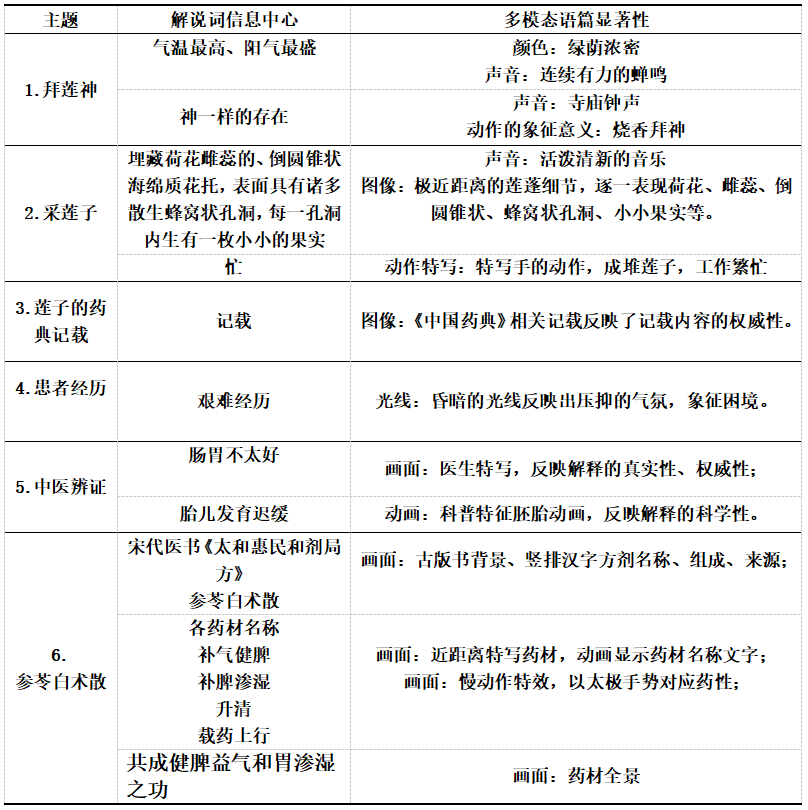

组篇功能是把语言成分组织成语篇的功能,实现方式有主位结构、信息结构、衔接等三种。构图意义是指多模态符号协同产生意义的功能,视觉语法分析了信息值、取景、显著性等三种资源。下表(表5)对比解说词信息中心(information focus)和同步多模态语篇的显著性资源。

信息中心标志着信息单位中的新信息到此结束,是信息单位所需要传递的重要内容。显著性是多模态元素吸引观看者注意力的不同程度,可通过媒体技术表现,例如色彩(高饱和的绿色铺满画面),声音(盛夏的蝉鸣、寺庙的钟声),特写镜头(药材细节)、动画(全株莲花、胚胎)、特效(中药材慢镜头)等;并受文化因素影响,如中国文化中寺庙钟声和烧香象征的崇拜(主题1),中国文化对古代典籍的敬畏(主题3、主题6),中国文化对国医大师的敬意(主题6)等。

根据指称对象的特点,语言和多模态符号的指称可以完全一致,例如主题2(莲子采摘加工)、主题5(胚胎)、主题6(书名、药材),通常是可见的指称对象;语言和多模态符号的指称对象可以不一致,仅具有特征相关性,如主题1(盛夏三伏的绿荫蝉鸣、钟声和香火象征的对神的崇拜)、主题3和主题6(记载内容和对记载内容的权威性的支持)、主题4(艰难经历和象征困境的昏暗光线)、主题6(药性对应用药人手势)。

表5 主题语料之信息中心和多模态显著性

多模态语篇拥有丰富的表达资源,可以有效地反映句子的信息,包括过程、形态、原理、气氛、感情和评价等内容。

从以上语言功能分析对比可见,解说词语言和同步影音在语义系统中可以视为语义一致的平行文本。二者间的一致不仅是概念性的(语义一致),也是互动性(人际功能一致)和结构性(语篇功能一致)的。

另一方面,尽管纪录片的语言和多模态处在一体化文本中,任何单独的一方(仅有解说词,或仅有影音)都无法充分完成语言交际活动,因而认识到两者的差异及互补方法十分必要。

图文符号间关系

“意义互补性”是说虽然图像和文字可以实现相似、相像,甚至不同的意义,但它们各自在建构语篇整体意义上都要有自己特殊的作用。语言和图像属于不同符号模态,表达意义机制彼此独立,二者往往各有侧重,形成“意义互补”。语言和图像的互补可通过多种形式实现,具体使用哪种形式实现可以看作有交际意图的策略性选择。针对不同交际意图,多模态文本制作者可作多种策略选择。

审美感知

自然之美和器物之美赏心悦目,多模态符号能够直接表现美好的颜色、形态、质感,最大程度唤起观众的审美感知。例如:以绿色浓荫、荷花盛放、蝉鸣“扩充”并“突出”三伏时节的繁盛(主题1);以近距离特写突出莲花莲子的生命力(主题1);以医生书写处方的书法彰显中医药传统之美(主题5);使用铿锵的鼓点背景乐、年轻男性、太极拳三种元素,鼓点铿锵有力,年轻男性有力量,太极拳刚柔兼备,给观众带来视听愉悦感(主题6);又如大小形状各异的木质托盘盛放参苓白术散的十味药材,药材质地饱满、颜色鲜明,突出药品选材优质性(主题6)。

诉诸权威

科普纪录片对方药和临床案例的说明需要专业支撑才能使观众信服。例如旁白解说莲子药性时,画面部分“扩充”了《中国药典》的相关记载,提供了权威参考书作为支持(主题2)。三维动画手绘的全株莲花突出了植物学插图的专业风格(主题3)。分析患者病情及临床辨证由国医大师本人正面特写及同期声完成,突出了案例的真实性和权威性(主题5)。

独特体验

观众期待通过观看纪录片拓展认知,获得日常生活之外的知识和体验。多模态符号模拟功能可以实现观众的情境代入。例如:解说词提到江西抚州赤水镇的莲神太子庙会,画面和音乐则“扩充”了当地庙会活动的实景(主题1);解说词叙述莲农加工莲子的过程,特写画面近距离“突出”了全部动作细节,近在眼前(主题2);患者介绍病情提及“胚停”,三维动画“扩充”了母体内胚胎发育情景,向观众展现了非日常可见的医学画面(主题4)。正如社会关系决定了人和人之间的距离,视觉语法作为镜头尺度提示两人的关系还是非密切。影片中的用药者以太极手势控制空中悬浮的药材,镜头特写悬浮在空中的药材,药材细节纤毫毕现,慢镜头使得药材运动缓慢而清晰。极靠近且极缓慢的特写赋予受众最短距离的视角,即用药者视角,同时也是最密切的个人关系,几乎将自己代入用药者角色。人参、白术、茯苓、甘草补气健脾,用药者双手手掌相对表示互“补”;砂仁桔梗宣肺利气,用药者双手手掌向上,表示“载药上行”。镜头距离通过提供视觉清晰度和受众代入感,充分表现了“用药者所具有的控制力”(主题6)。科普纪录片的知识性具有重要意义,语言表述更精确、更具逻辑性,因而充当了主要交际形式。本文多模态语料主要发挥了“突出”和“扩充”译出语言文本的作用。“突出”和“扩充”体现了强化关系,即“一种形式是主要交际形式,另一种形式起强化前者的作用”。语言表达是线性的,纪录片中的图像、语言、声音等多模态符号构图突破了线性词序在融合互补中所表现的隐喻意义。在中医药文化对外传播中,影音形式能够有力地强化文字的宣传效果。

展望

中医语言作为科技人文语体,语言功能以指称为主,诗学功能为辅。多模态符号使得“中学西传”中的更多事物有望通过颜色、质感、实景和声音多形式表达,更有效地展开交际活动,展示中医药知识和文化。

借助符际翻译,中医翻译活动能够扫除交际活动的语言文化障碍,实现符号系统、传播媒介和感知方式三个层面的转换,并在新媒体技术的支持下,适应读图时代的阅读方式,展示中医话语写实和模仿表征相结合的情景,唤起受众对指代对象的生动感知。

符际翻译用不同类型的符号进行意义阐释,突破了原语文本和目的语文本间的一一对应,拓展到跨文化的一切语言符号与非语言符号的转换。既有超越文化界限的共同生活体验,又有中国视角下的东方审美,满足了不同文化受众对新鲜、异质特色文化的期待,必将为中医药价值认同提供桥梁和纽带。

在“一带一路”的“西学东渐”及“中学西传”背景下,强调文化自信,中医药符际翻译实现了话语传播,具有翻译美学和跨文化等多维价值,实现了中医药文化全方位、多视角的外宣。多模态符号进入翻译视野,为中医药文化传播赋予了新的时代内涵,在讲好中医药故事,让大众切实感受中医药魅力的同时,加深世界人民对中医药的理解,这对弘扬中医药文化具有重要意义。

参考文献

[1]崔昶旭,朱建平,洪梅.中药学和方剂学核心术语及其部件英译研究[J].中国中西医结合杂志,2021,41(10):1260-1263.

[2]李恩耀,苏红.亟待重构的中医话语体系:中医翻译研究的回顾与展望(1980—2019)[J].东方翻译,2021(04):40-47.

[3]李涛安,胡双全.中药资源翻译研究[J].中国中医药现代远程教育,2021,19(15):45-47.

[4]蒋继彪.文本类型理论下的中医术语翻译研究[J].中国科技翻译,2021,34(02):38-40+56.

[5]王伊梅,邱嘉鸣.从语言规划视角探讨中医药的传播翻译[J].中国继续医学教育,2020,12(36):86-90.

[6]范延妮.中医方剂文化负载词英译对比研究——以《伤寒论》为例[J].西部中医药,2019,32(11):157-160.

[7]贾洪伟.雅可布森三重译域之翻译符号学剖析[J].解放军外国语学院学报,2016,39(05):11-18+159.

[8]陈曦,潘韩婷,潘莉.翻译研究的多模态转向:现状与展望[J].外语学刊,2020(02):80-87.

[9]Gunther Kress,Theo Van Leeuwen.Reading Images: The Grammar of Visual Design[M].New York:Routledge,2006.

[10]张德禄.多模态话语分析综合理论框架探索[J].中国外语,2009,6(01):24-30.

[11]张德禄.系统功能理论视阈下的多模态话语分析综合框架[J].现代外语,2018,41(06):731-743.

[12]李战子.多模式话语的社会符号学分析[J].外语研究,2003(05):1-8+80.

[13]张德禄,穆志刚.多模态功能文体学理论框架探索[J].外语教学,2012,33(03):1-6.

[14]张德禄.系统功能语言学[J].中国外语,2011(03):1+65.

[15]胡壮麟,朱永生,张德禄,等.系统功能语言学概论[M].北京:北京大学出版社,2005.

[16]王东风.诗学功能与诗学翻译:翻译诗学研究[J].外国语(上海外国语大学学报),2021,44(03):91-97.

[17]傅莉莉.符际翻译视角下的儿童绘本翻译[J].北京第二外国语学院学报,2016,38(03):61-73+138.

责任编辑:史偌霖

原文地址:http://www.whcyzzs.cn/html/2022/0331/4110.shtml